2年前、AIの登場によってブログは冬の時代を迎える、と言う内容の記事を書きました。

その後、AIの進化は驚くほどのスピードで進み、誰もがプロのような文章を出力できる時代が現実にやってきました。

では、改めてそんな時代に、僕はなぜブログを書くのか?

何を、どんな視点で、誰に向けて書くべきなのか?

今日は過去記事の続きのようなお話です。

AIがプロレベルの文章を量産する時代に

復習になりますが、ブログには「特化ブログ」と「雑記ブログ」があります。

特化ブログは、ある分野に特化したノウハウや情報提供型のコンテンツ。雑記ブログは、日々の体験や思考を綴るスタイル。

かつては前者の方が情報として価値が高く、「稼げる」「読まれる」とされてきました。

でも今や、誰でも“それっぽい”専門ブログが書ける時代になっています。

「それっぽい」と言えば、AI時代に有利な人はこれまで膨大な量のブログを書き溜めた人です。そう言った人は、これまで自分が書いたブログ記事をAIに学習させて、「その人っぽい」記事をAIに量産してもらうことができます。

量産すると言っても、ゼロからAIが記事を書くわけではなく、内容の指示を出すのはあくまで人間です。

ですから、この時重要になるのは「誰が書いたか」ではなく、筆者の視点です。

特化ブログの価値が下がる理由

情報のスピード・網羅性では、もはや人はAIにかないません。

そして、もしブログの価値が「情報そのもの」にあるならば、書き手が誰であっても差はありません。

ブログに限らず、イラストや音楽、動画も、情報そのものに重きを置いたコンテンツは、“人が作る意味”が喪失していくでしょう。

情報商材に使われているイラストや4コマ漫画、企業VPに使用されている音楽、こう言った仕事はどんどんAIにとって代わられていく。

一方、音声配信はどうでしょう?

こちらも最近ではスタエフをはじめVoicyやSpotifyなど、多くのプラットフォームが出現しました。

しかし、少なくとも日本国内においては、YouTubeのように大きくスケールをする未来は描きにくいと僕は見ています。

なぜなら、音声は言語とコンテクストの壁を越えにくいからです。

お笑いがわかりやすいですが、AI翻訳がどれほど進化しても、日本語で話される、日本独自の文化的背景を踏まえたコンテンツは外国人と共有するのが難しい。あるいは理解されるまでに時間がかかる。つまり音声配信は閉じた文脈の中でこそ、力を発揮するメディアなのです。

ブログも音声配信も、情報の希少性や規模で勝負する時代は終わりつつあります。

では、何を届けるのか。

僕が考える方向性

音声配信は、コンテクストを共有している人との間で、はじめて意味を持つメディアです。

僕の知り合いや、これまでの発信を追ってくれている人、つまり「僕のことを知っている人」に向けて、今何をして、どんなことを感じているのかを共有していく。ブログ開設当初はブログをプロセスを共有する場所として考えていましたが、むしろ音声配信の方が価値は高まっていきそうです。

考えてみれば深夜ラジオって、メチャクチャ規模のでかいクローズドメディアだと思う。ファンとMCとの親密なコミュニティ。

一方でブログには、情報よりも“書き手の視点”に価値があると感じています。

たとえば、食レポをAIに書かせるとしましょう。

味の構成、食材の特徴、調理方法までAIは詳細に語ることができるかもしれません。

それでも、人はその料理を“食べたい”とは感じません。

なぜなら、「どんな人が」「どんな気持ちで」食レポをするかが抜け落ちているからです。

ブログの価値も、記事が“誰の視点から届けられているか”にこそ宿る。

それはいくらAIが賢くなっても、真似することができない部分です。

さらにもう一点、音声配信やショート動画と違い、ブログは消費されない。書いた記事は一生残り続けるし、いつでも更新ができるという点も注目すべき点だと思います。

僕の発信スタイル─視点をブログに、プロセスを音声に

これからは、プロセスは音声に、視点はブログにというかたちで、棲み分けを意識して発信していこうと思っています。

音声配信では、現在進行形の自分を届ける。

今、何を考え、どんなことで悩んでいるのかを、できるだけ加工せず、リアルに伝えたい。

今後は対談形式や動画配信も取り入れて、より血の通ったコンテンツを作っていけたらと考えています。

一方でブログはこれまで通り、代々続くバレエ教室に生まれて、けれどもバレエを習ってこなかった僕の目から見たバレエ教室、バレエというジャンル、そしてそれらを取り巻く社会と歴史を記して行くつもりです。

映像の仕事をしているからこそわかるのですが、どんなに客観的に見えても、カメラをどこに向けるか、どの瞬間を切り取るかは、作り手の視点に依存しています。

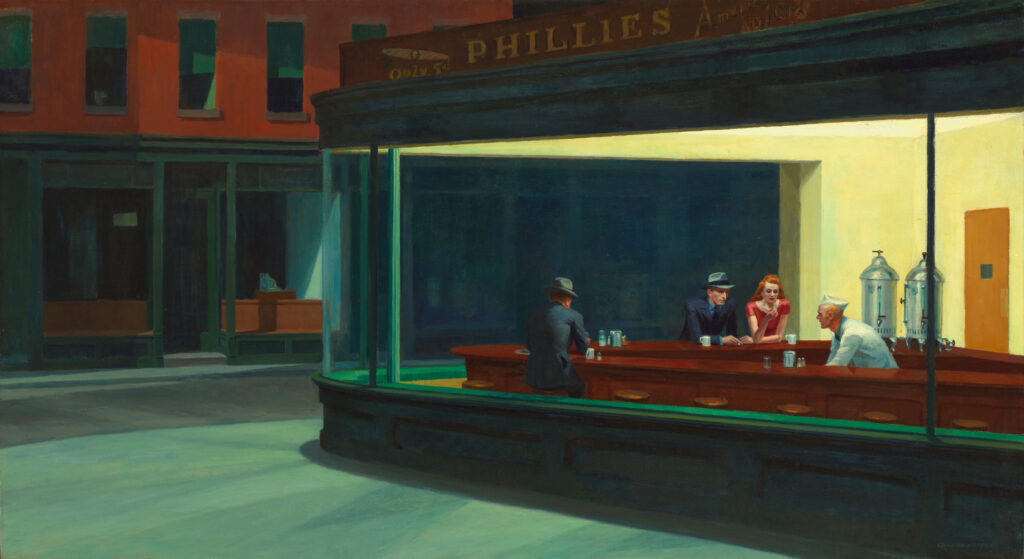

アメリカの都会に漂う孤独。どこか現実離れしていて、それでいてノスタルジックな感覚。

エドワード・ホッパー*が切り取ったニューヨークのように、僕は今、この「視点」こそがAI時代におけるブログの最大の価値になると感じています。

*20世紀を代表するアメリカの画家。リージョナリズム(地域主義)の画家として、都会と田舎の風景の両方でアメリカに住む人々の姿を描いた。

まとめ

今後、AIを使ったブログは量産され、結果、情報の価値はますます希薄になります。だからこそ、時間をかけて言葉を選び、視点や文脈を編むという行為に価値が生まれると感じています。

今後、ブログの更新は不定期にして、記事が完成次第アップする、という実験をしてみます。

しばらく記事が上がらない日もあれば、長文のブログをアップする日があるかもしれません。

一駅で読み切れる文章量にこだわって書いて来ましたが、この楔も一旦外してみます。投稿量が減れば、長文の記事も読者のタイミングで途中まで読んだり、再開したりすることができるはずです。

音声配信は、来週から毎週日曜日の朝7時に配信する予定です。

ブログの更新は不定期になりますが、音声配信で「今どんな記事を書いているのか」「どんなことで悩んでいるのか」をお伝えしていくつもりです。

もちろん、急いで伝えたくなるようなことがあれば、その時は予定に関係なく配信するつもりです。

この記事の前に、音声配信で更新頻度の変更についてお伝えしましたが、さまざまなご意見をいただき、ありがとうございます。

今後も、皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと思います。

-追伸-

ところで、今日の記事はどこまでAIが作って、どこから僕が書いたか分かりましたか?

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント