さて、今日から新たに「バレエの歴史」シリーズがはじまります。

5月は祖父の著書からドイツに留学していた1930年代を中心に踊りの歴史を紹介しましたが、クラッシックバレエを中心とした歴史紹介ではありませんでした。今回のシリーズは、いよいよクラシックバレエの始まりから現代にいたるまでを一気にご紹介します。

バレエの経験がまったくない僕(Lv.1)がまとめるので、僕の知らない用語はブログにも使いません(使えません)。バレエの知識がまったくない人にも分かりやすく説明していくよ。

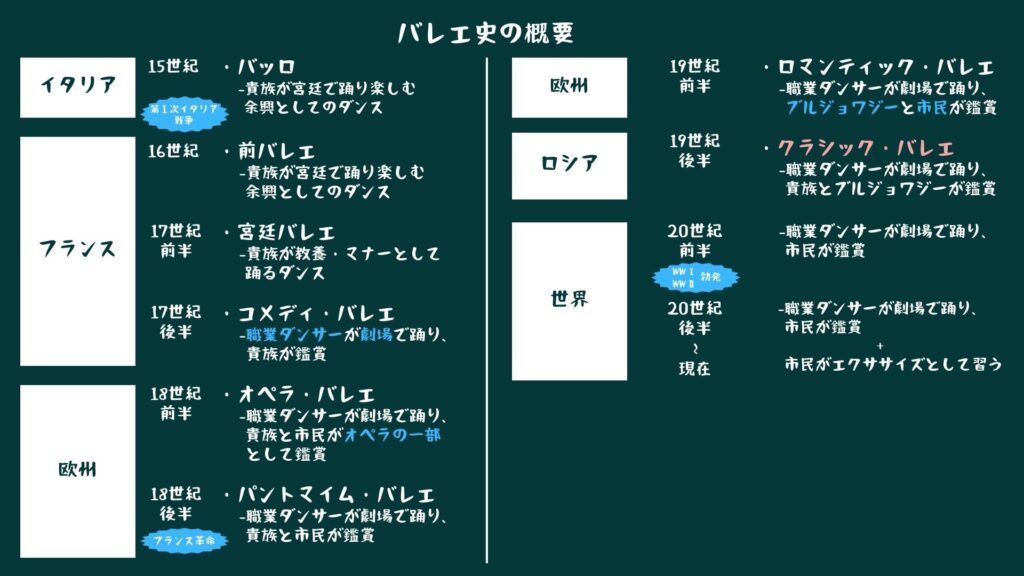

手始めに、バレエの歴史をざっくりとまとめた年表をご紹介します。

意外と短い!?クラシックバレエの歴史

過去記事にも書きましたが、今回の情報の出典は海野 敏さんの著作「バレエの世界史 美を追求する舞踊の600年」を参考にさせていただいております。

この本のタイトルを見たときの僕の最初の印象はこれ。

クラシックバレエの歴史って600年もあるんだ。さすがヨーロッパの伝統文化ですな。

だったのですが、違うんです。上の年表をよく見てください。

15世紀のイタリアでバレエの原型となるバッロが始まり、それがフランスに伝わって発展しながら欧州全土へと広がり、19世紀のロシアでクラシック・バレエとして完成するまでに400年かかっています。僕たち、いや、すくなくとも僕が知っているクラシックバレエって19世紀から始まっているんです。

え、19世紀ってわりと最近じゃない?

このブログをお読みの方には21世紀生まれの方もいらっしゃると思いますが、20世紀生まれの僕にとって、19世紀はかなり最近に感じられます。

ちなみに、僕が知っているクラシックバレエってこんな感じ。

「白鳥の湖」とか「くるみ割り人形」って演目があって、女性はチュチュを着たりトウシューズを履いていて、プロのダンサーが王子さまとかお姫さまになって踊るのを劇場で観るやつ。

19世紀より前のバレエは違うんです。どれくらい違うかを以下に列挙してみます。

- 「白鳥の湖」も「くるみ割り人形」も存在していない

- チュチュは着ていない

- トウシューズ*を履いていない

- プロのダンサーがいない

- 劇場で鑑賞しない

- 観客は貴族。出演者も貴族

- スケールの大きい余興だった

*正確には18世紀もトウ(ポアント)シューズは使用され始めているが、普及したのは19世紀。

これはもう、僕の知っているバレエじゃないです💦

「バレエの本場」の最終結論は?

「現代につながるノイエタンツ」では、『「モダンダンス」と「コンテンポラリーダンス」何が違うの?』と言う疑問をシリーズを通して追求して来ました。

今回も僕みたいな素人にはよく分からない素朴な疑問を設定しようと思います。それがこちら。

バレエってフランスとロシア、どちらが本場なの?

これは暖簾分けしたラーメン屋よろしく、百人百様の答えがあるのを重々承知の上で、僕なりの結論に持っていければと思っています。

あと、バレエってイタリア発祥なのに、イタリアが本場ってあまり聞かないのはなぜ?

どちらかと言うとオペラが有名だからでしょうか?それとも「本場」じゃなくて「元祖」として有名なのでしょうか?こちらもあわせて考えていこうと思います。

まとめ

上の年表でバレエの歴史の大まかな流れはつかんでいただけたでしょうか?

来週から各時代ごとに詳しく紹介していきます。全シリーズが終わった後に、もう一度年表を見てもらえば、各時代の流れがスッキリと頭に入ってきて、人に自慢できる状態になっているはず。

次回、ご紹介するのはバレエ発祥の地、15世紀のイタリアです!

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント