両親が運営する執行バレエスクールの発表会の挨拶文を紹介して、その時代と町のバレエ教室の歴史を接続する「幕開けの足跡」シリーズ。

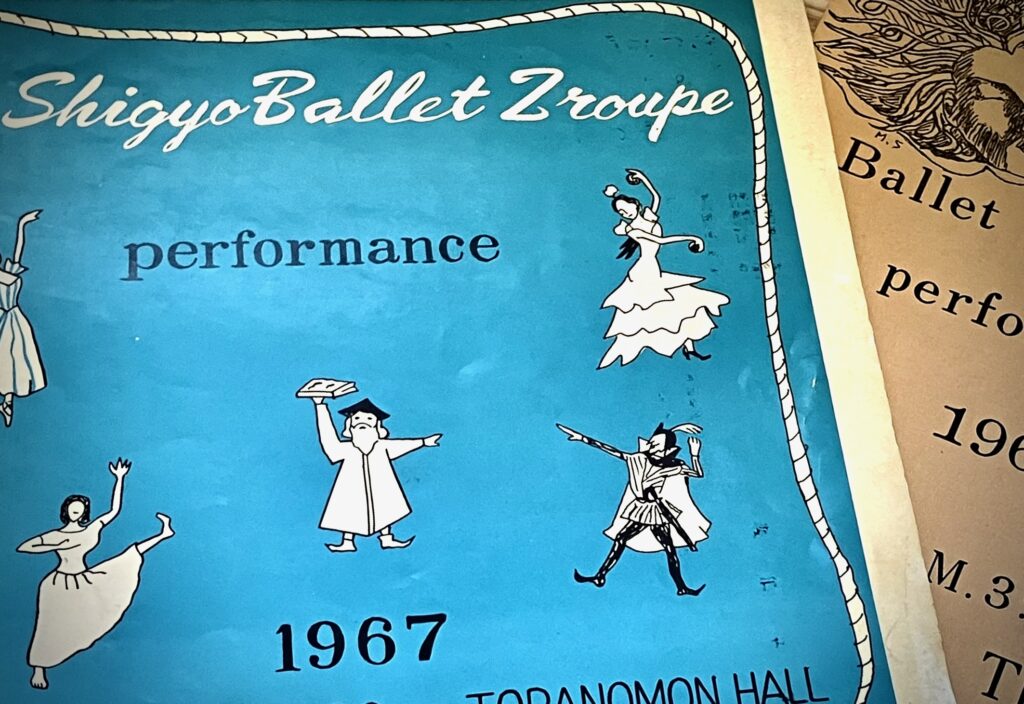

年末の大掃除でまたまた最古の資料が更新され、1967年のプログラムが見つかりました。

この時代の最大の特徴は、執行バレエスクールの発表会ではなく、「執行正俊バレエ団(N.Shigyo Ballet Troupe)」の公演という形で開催されていることです。

いつまで執行正俊バレエ団は存在し、いつから執行バレエスクールになったのか、現時点でははっきりとわかりません。

こちらのプログラム、発表会ではなくバレエ団の公演の挨拶文ということもあり、いろいろな人物名が登場して、かなり情報量が多めです。

もしかすると、今後これ以上古い資料が見つからない可能性もあるので、今日はまず、1967年のおもな出来事と共に、60年代がどのような時代だったのかを皆さんと振り返ってみようと思います。

1967年のおもな出来事

まずは1967年がどんな時代だったかを知るために、この年に起きたおもな出来事を振り返ってみます。

- 第三次中東戦争の勃発:イスラエルとエジプト、ヨルダン、シリアの間で戦争が勃発

- 中国の「文化大革命」の進展:前年に始まった文化大革命が進行し、国内外に大きな影響を及ぼす

- 中ソ関係の悪化:中国は米ソを同等の敵と見做し、両国間の対立が顕著になる。

- 東西緊張緩和の進展:ヨーロッパを中心に、東西間の緊張緩和が進む

- 欧州共同体(EC)の発足:EUの前身であるECが7月に発足。

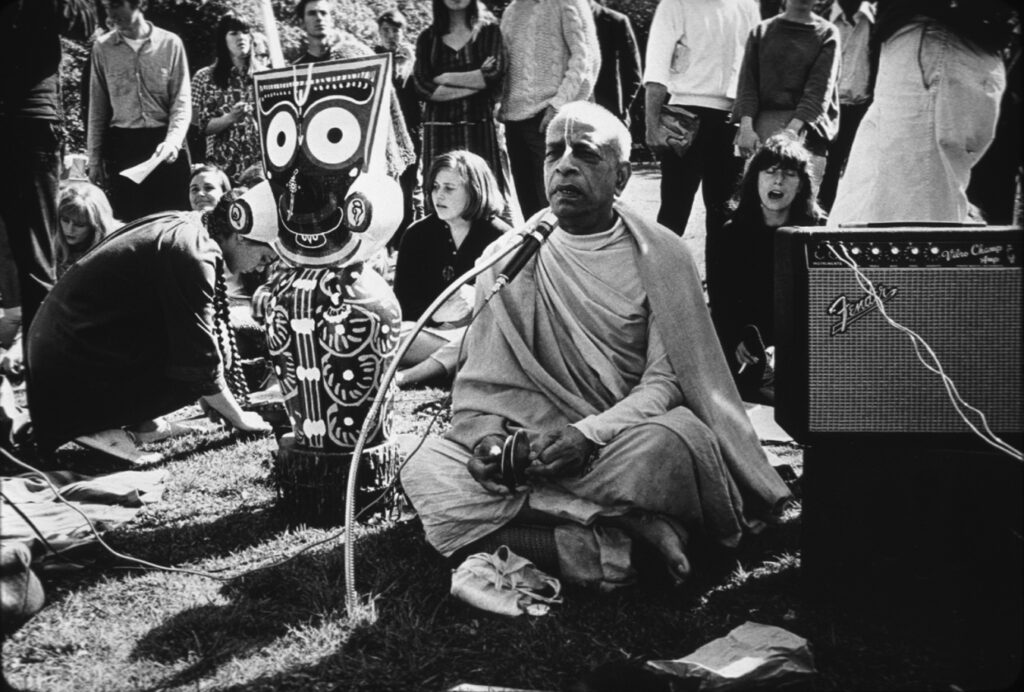

- サマー・オブ・ラブの発生:アメリカの若者を中心とした文化的・政治的社会現象が起きる

- ヒッピー文化の台頭:ロックミュージックとダンスを融合した自由奔放なダンススタイルが発展

1967年の潮流を理解する上で重要なのは、西側諸国にはソ連との雪解けムードが漂い、中国は文化大革命によって政局が混乱して孤立を深めていったこと、日本は経済発展により国際的なプレゼンスを徐々に獲得しつつあり、一方で公害問題など発展に伴う弊害も顕在化してきたことです。

その中でも僕がとくに注目したいのは、サンフランシスコを中心に10万人が集まったと言われる社会現象、サマー・オブ・ラブです。1964年からアメリカが参戦したベトナム戦争では多くの若者が死に、若者たちの間には古い世代の価値観や社会のあり方を否定し、自然回帰や物質世界から離れた精神世界を探求するヒッピームーブメントが流行します。

この集会は、そこではじめて出会った人と共同生活を営んだり、 これまでの結婚観に捉われない自由恋愛を行ったりしました。

一方で、当初はバレエの型にとらわれない自由な表現を目指したモダンダンスは、60年代のアメリカでは踊りのフォーマットとして確立され、バレエとはべつの、新たな型となっていました。

これに対して、バレエにもモダンダンスにも捉われない、ポストモダンダンスのムーブメントがアメリカではじまります。

ポストモダンとは?

さらにポストモダンダンスのムーブメントは、ポストモダニズムというアートの大きな潮流とも符合している。

モダニズムにおいて中心主題だった「自分には世界はこう見えている!」と言った内面の表現から、ポストモダンでは、より多面的な解釈ができる作品が生まれました。具体的には以下のような特徴があります。

- 高級芸術と大衆文化の融合:従来の「高級」芸術と「低俗」文化の境界を曖昧にし、ポップカルチャーや商業製品を作品に取り入れました。

- 多様なメディアと手法の活用:絵画や彫刻だけでなく、インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンスアートなど、多彩な表現手法を採用しました。

- 過去の様式やテーマの再解釈:歴史的なスタイルやテーマを引用・再構築し、作品内で自由に遊ばせることで、新たな意味を生み出しました。

- アイロニーやパロディの使用:皮肉や風刺を用いて、社会や文化に対する批評的視点を表現しました。

まとめ

1967年当時の、世界の潮流は理解いただけましたでしょうか?

次回は、プログラムの挨拶文を紹介します。

プログラムの挨拶文とは直接関係がありませんが、1960年代の日本は社交ダンスが普及し、ダンスホールが若者の主要な娯楽のひとつとなっていました。これが、ロックダンスやソウルダンスが輸入されるとともにストリートダンスが徐々に日本にも紹介されはじめて、70年代にディスコブームへと移行します。

1960年代の日本のダンス業界は、バレエやモダンダンスの他に、社交ダンスの人気と、新しいダンススタイルの導入が同時進行し、多様なダンス文化が花開く時代だったことを覚えておいてください。

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント